Effektives Lernen ist keine Frage der investierten Zeit, sondern der richtigen Strategie, die sich an der Funktionsweise unseres Gehirns orientiert.

- Passive Methoden wie wiederholtes Lesen und Markieren erzeugen nur eine Illusion des Wissens und sind neurologisch ineffizient.

- Techniken wie die gestaffelte Wiederholung (Spaced Repetition) und das verschachtelte Lernen (Interleaving) führen zu nachweislich besseren und dauerhafteren Lernergebnissen.

Empfehlung: Ersetzen Sie passive Lerngewohnheiten durch aktive Abruf- und Verknüpfungstechniken, um die neuronale Verankerung von Wissen gezielt zu fördern.

Haben Sie jemals Stunden damit verbracht, ein Lehrbuch zu lesen, nur um wenige Tage später festzustellen, dass kaum etwas hängengeblieben ist? Diese Frustration ist weit verbreitet und wurzelt in einem fundamentalen Missverständnis darüber, wie unser Gehirn Informationen verarbeitet. Viele von uns verlassen sich auf veraltete Lernstrategien wie das Markieren von Texten, das stundenlange Pauken am Stück oder das Anpassen an vermeintliche „Lernstile“, die von der kognitiven Wissenschaft längst widerlegt wurden. Wir investieren unzählige Stunden, aber die Ergebnisse spiegeln diesen Aufwand selten wider.

Das Problem liegt nicht in mangelnder Intelligenz oder fehlendem Willen, sondern in der Anwendung von Methoden, die gegen die natürliche Arbeitsweise unseres Gehirns arbeiten. Anstatt Informationen nur passiv aufzunehmen, verlangt unser Gehirn nach aktivem Engagement, nach dem Herstellen von Verbindungen und nach strategisch getimten Pausen zur Konsolidierung. Die wahre Revolution im Lernen liegt nicht darin, *mehr* zu tun, sondern die neurobiologischen Prozesse zu verstehen und für sich zu nutzen. Es geht darum, von einem reinen Konsumenten von Wissen zu einem Architekten des eigenen Verständnisses zu werden.

Dieser Artikel bricht mit den Mythen des traditionellen Lernens. Anstatt oberflächliche Tipps zu wiederholen, tauchen wir tief in die kognitionswissenschaftlichen Prinzipien ein, die wirklich einen Unterschied machen. Wir werden aufdecken, warum Ihr Gehirn beim passiven Lesen in einen Autopilot-Modus verfällt, wie Sie Wissen durch gezielte Wiederholungen dauerhaft im Langzeitgedächtnis verankern und warum Pausen und sogar Schlaf zu Ihren produktivsten Lernzeiten gehören. Bereiten Sie sich darauf vor, Ihre Lernstrategie von Grund auf neu zu denken.

Für diejenigen, die einen schnellen visuellen Einstieg in die neurowissenschaftlichen Grundlagen des Lernens bevorzugen, bietet das folgende Video eine ausgezeichnete Zusammenfassung der Kernkonzepte, die wir in diesem Leitfaden vertiefen werden.

Um Ihnen die Navigation durch diese wissenschaftlich fundierten Lernstrategien zu erleichtern, finden Sie hier eine Übersicht über die Kernthemen, die wir behandeln werden. Jeder Abschnitt ist darauf ausgelegt, eine spezifische, ineffektive Lerngewohnheit durch eine bewährte, gehirngerechte Alternative zu ersetzen.

Inhaltsverzeichnis: Ihr Weg zu einem effizienteren Lernprozess

- Die Lese-Illusion: Warum Sie nach stundenlangem Markieren fast nichts behalten haben

- Nie wieder vergessen: Wie Sie mit der Spaced-Repetition-Technik Wissen dauerhaft abspeichern

- Der Mythos der Lernstile: Warum Sie nicht visuell, auditiv oder kinästhetisch sind

- Lernen im Schlaf: Wie Ihr Gehirn in Pausen die eigentliche Arbeit macht

- Geballtes Wissen oder Themen-Hopping? Welche Lernstruktur Ihr Gehirn wirklich fordert

- Ihr Gehirn im Autopilot: Die neurologische Ursache für kreative Blockaden und wie Sie sie abschalten

- Ordnung oder Chaos? Welches System für digitale Notizen Ihr Denken wirklich unterstützt

- Denkfallen entkommen: Wie ein einfacher Perspektivwechsel Ihre besten Ideen freisetzt

Die Lese-Illusion: Warum Sie nach stundenlangem Markieren fast nichts behalten haben

Das Gefühl ist allzu bekannt: Sie sitzen vor einem wichtigen Text, der Textmarker leuchtet, und Seite für Seite färben Sie die vermeintlich wichtigsten Passagen ein. Am Ende fühlen Sie sich produktiv, das Buch sieht bearbeitet aus, und Sie haben das sichere Gefühl, den Inhalt verinnerlicht zu haben. Doch genau hier liegt eine der grössten kognitiven Fallen beim Lernen: die Illusion der Kompetenz. Das Markieren und wiederholte Lesen erzeugt eine trügerische Vertrautheit mit dem Material. Sie erkennen den Text wieder, aber dieses Wiedererkennen ist nicht mit echtem Verständnis oder der Fähigkeit zum freien Abruf gleichzusetzen. Ihr Gehirn verwechselt die Leichtigkeit der Wahrnehmung mit der Beherrschung des Inhalts.

Diese passive Form der Auseinandersetzung ist neurologisch ineffizient, weil sie keine tiefen neuronalen Spuren hinterlässt. Echter Wissenserwerb erfordert Anstrengung. Die Forschung von Hermann Ebbinghaus zur Vergessenskurve untermauert dies eindrücklich. Seine Studien zeigen, dass wir ohne aktive Wiederholung einen Grossteil des Gelernten exponentiell schnell wieder vergessen. Eine seiner zentralen Erkenntnisse war, dass nach nur 24 Stunden oft nur noch 34 % des Wissens abrufbar sind, während langfristig lediglich 15 % im Gedächtnis bleiben. Passives Lesen beschleunigt diesen Prozess des Vergessens, da die Informationen nie wirklich vom Kurzzeit- ins Langzeitgedächtnis übertragen werden.

Ein Schüler fasst diese Erfahrung treffend zusammen: „Ich sass vor dem Buch, las ewig darin und am Ende hatte ich das Gefühl, ich konnte mir nichts merken. Erst als ich anfing, direkt Notizen zu machen und den Text zusammenzufassen, blieb etwas wirklich im Gedächtnis.“ Um dieser Falle zu entgehen, müssen Sie von passiven zu aktiven Lernmethoden wechseln. Anstatt einen Text nur zu lesen, stellen Sie sich Fragen dazu, fassen Sie Abschnitte in eigenen Worten zusammen oder erklären Sie die Konzepte einem imaginären Zuhörer. Diese Techniken zwingen Ihr Gehirn, die Informationen aktiv zu verarbeiten, zu strukturieren und mit vorhandenem Wissen zu verknüpfen – der erste Schritt zu dauerhaftem Behalten.

Nie wieder vergessen: Wie Sie mit der Spaced-Repetition-Technik Wissen dauerhaft abspeichern

Wenn passives Lesen nicht funktioniert, was ist die Alternative, um Wissen dauerhaft zu verankern? Die Antwort liegt in einer der wirksamsten, wissenschaftlich belegten Lernmethoden: der gestaffelten Wiederholung, auch bekannt als Spaced Repetition. Dieses Prinzip basiert auf der Erkenntnis, dass unser Gehirn Informationen dann am besten speichert, wenn sie in wachsenden Zeitabständen wiederholt werden. Anstatt ein Thema zehnmal an einem Tag zu pauken (Massed Practice), ist es weitaus effektiver, es heute, dann in zwei Tagen, dann in einer Woche und schliesslich in einem Monat zu wiederholen.

Der Grund für die Wirksamkeit liegt im Konzept der „wünschenswerten Schwierigkeit“ (Desirable Difficulty). Jede Wiederholung erfolgt genau an dem Punkt, an dem Sie die Information fast vergessen hätten. Dieser Moment der Anstrengung, sich zu erinnern, signalisiert dem Gehirn: „Diese Information ist wichtig, stärke die neuronale Verbindung!“ Mit jedem erfolgreichen Abruf wird das Gedächtnis re-konsolidiert und die Spur im Langzeitgedächtnis tiefer und stabiler. Untersuchungen belegen, dass verteilte Wiederholungen über längere Zeiträume die Gedächtnisleistung im Vergleich zu gebündelten Lerneinheiten mehr als verdoppeln können. Diese Methode transformiert das Lernen von einem kurzfristigen Auswendiglernen für eine Prüfung in einen nachhaltigen Prozess des Wissensaufbaus.

Ein Jurastudent beschreibt die praktische Anwendung eindrücklich: „Mit dem Leitner-System und Spaced Repetition habe ich es geschafft, komplexe Rechtsinhalte nicht nur für die Prüfung zu lernen, sondern sie auch Jahre später noch abzurufen. Die wachsenden Wiederholungsintervalle machen den Unterschied.“ Das Leitner-System, eine praktische Umsetzung mit Karteikarten, ist ein hervorragender Einstieg in diese Technik.

Ihr Aktionsplan: Spaced Repetition mit dem Leitner-System umsetzen

- Erstellen Sie Karteikarten mit präzisen Fragen auf der Vorderseite und den dazugehörigen Antworten auf der Rückseite.

- Lernen Sie alle Karten in einem ersten Durchgang, bis Sie jede einzelne einmal korrekt beantworten konnten.

- Wiederholen Sie die Karten nach einem Tag. Dies ist der kritische erste Schritt, um die Informationen in Ihr Langzeitgedächtnis zu verschieben.

- Sortieren Sie die Karten nach dem Leitner-Prinzip: Karten, die Sie richtig beantworten, wandern in den nächsten Stapel mit einem grösseren Wiederholungsintervall (z.B. 2 Tage, 4 Tage, 1 Woche, 1 Monat). Falsch beantwortete Karten kommen zurück in den ersten Stapel.

- Überprüfen Sie regelmässig die schwierigsten Karten aus den ersten Stapeln und passen Sie die Intervalle an Ihre persönliche Lerngeschwindigkeit an.

Der Mythos der Lernstile: Warum Sie nicht visuell, auditiv oder kinästhetisch sind

Die Idee der Lernstile ist verführerisch einfach: Jeder Mensch hat einen bevorzugten Kanal – visuell, auditiv oder kinästhetisch –, über den er am besten lernt. Wenn man den Unterricht an diesen Stil anpasst, so die Theorie, maximiert man den Lernerfolg. Dieses Konzept ist in der Pädagogik weit verbreitet, doch aus wissenschaftlicher Sicht ist es ein hartnäckiger Mythos. Es gibt keine glaubwürdigen Beweise dafür, dass das Anpassen des Lehrmaterials an einen vermeintlichen Lernstil die Lernergebnisse verbessert. Ganz im Gegenteil kann der Glaube daran sogar schädlich sein, da er Lernende dazu verleitet, andere, potenziell nützliche Lernformate zu meiden.

Die wissenschaftliche Grundlage dafür ist solide. In einer wegweisenden Übersichtsarbeit analysierten Forscher hunderte von Studien zu diesem Thema. Das Ergebnis war eindeutig: Umfangreiche Meta-Analysen widerlegen die Existenz von Lerntypen, die einen messbaren Einfluss auf den Lernerfolg haben. Die Präferenz einer Person, Informationen auf eine bestimmte Weise zu erhalten (z.B. ein Video anzusehen), bedeutet nicht, dass sie dadurch besser lernt.

Learning Styles. Concepts and evidence. Psychological Science in the Public Interest.

– Pashler, H., McDaniel, M., Rohrer, D. & Bjork, R., Landmark Study zur Widerlegung von Lernstilen (2008)

Anstatt sich auf einen rigiden Lernstil zu fixieren, ist es weitaus effektiver, das Lernformat an den Inhalt des Lernstoffs anzupassen. Dieses Prinzip nennt sich „Modality Matching“. Es ist intuitiv und wirkungsvoll: Um Geografie zu lernen, ist eine visuelle Karte effektiver als eine reine Audiobeschreibung. Um eine neue Sprache zu lernen, ist das Hören (auditiv) und Sprechen (kinästhetisch) unerlässlich. Und um eine sportliche Bewegung zu meistern, muss man sie physisch ausführen. Der Schlüssel liegt darin, mehrere Sinneskanäle zu nutzen, um ein reichhaltigeres und vielschichtigeres mentales Modell des Themas zu erstellen.

Wie dieses Schaubild verdeutlicht, geht es nicht darum, Ihren „Typ“ zu finden, sondern die am besten geeignete Methode für die jeweilige Aufgabe auszuwählen. Ein multimodaler Ansatz, der verschiedene Formate kombiniert, ist fast immer einem eindimensionalen Vorgehen überlegen. Indem Sie sich von der einschränkenden Idee der Lernstile befreien, öffnen Sie sich für ein flexibleres und letztlich effektiveres Lernrepertoire.

Lernen im Schlaf: Wie Ihr Gehirn in Pausen die eigentliche Arbeit macht

In unserer leistungsorientierten Kultur werden Pausen oft als verlorene Zeit betrachtet. Doch für das Gehirn sind sie das genaue Gegenteil: In Phasen der Ruhe, insbesondere im Schlaf, findet einer der wichtigsten Prozesse des Lernens statt – die Gedächtniskonsolidierung. Während wir schlafen, ist unser Gehirn alles andere als inaktiv. Es sortiert, strukturiert und festigt die über den Tag aufgenommenen Informationen. Gelerntes wird vom Hippocampus, dem Zwischenspeicher für neue Erinnerungen, in den Neocortex übertragen, wo es als stabiles, langfristiges Wissen abgelegt wird.

Die verschiedenen Schlafphasen spielen dabei unterschiedliche Rollen. Wie der Schlafforscher Jan Born erklärt, ist „der Tiefschlaf für die deklarative Gedächtnisbildung […] entscheidend, während REM-Schlaf für prozedurale Aufgaben wichtig ist.“ Das bedeutet, dass Faktenwissen (deklarativ) vor allem im Tiefschlaf verankert wird, während motorische Fähigkeiten (prozedural), wie das Spielen eines Instruments, im REM-Schlaf gefestigt werden. Wer also am Schlaf spart, beraubt sich einer entscheidenden Phase des Lernprozesses.

Noch faszinierender ist die Forschung zur „Targeted Memory Reactivation“ (TMR). Dabei werden während des Schlafs subtile Reize (z.B. Geräusche), die zuvor mit einer Lernaufgabe verknüpft wurden, wieder abgespielt. Dies regt das Gehirn an, genau diese Erinnerungen bevorzugt zu reaktivieren und zu festigen. Studien zeigen erstaunliche Ergebnisse: Gezielt reaktivierte Gedächtnisinhalte während des Schlafs konnten die Fähigkeit, komplexe Probleme zu lösen, um über 30 % verbessern. Selbst bei der Behandlung von Alpträumen zeigte TMR Wirkung, indem die Häufigkeit von drei pro Woche auf unter eins sank. Dies demonstriert die immense Kraft des schlafenden Gehirns bei der Verarbeitung und emotionalen Neubewertung von Erinnerungen.

Geballtes Wissen oder Themen-Hopping? Welche Lernstruktur Ihr Gehirn wirklich fordert

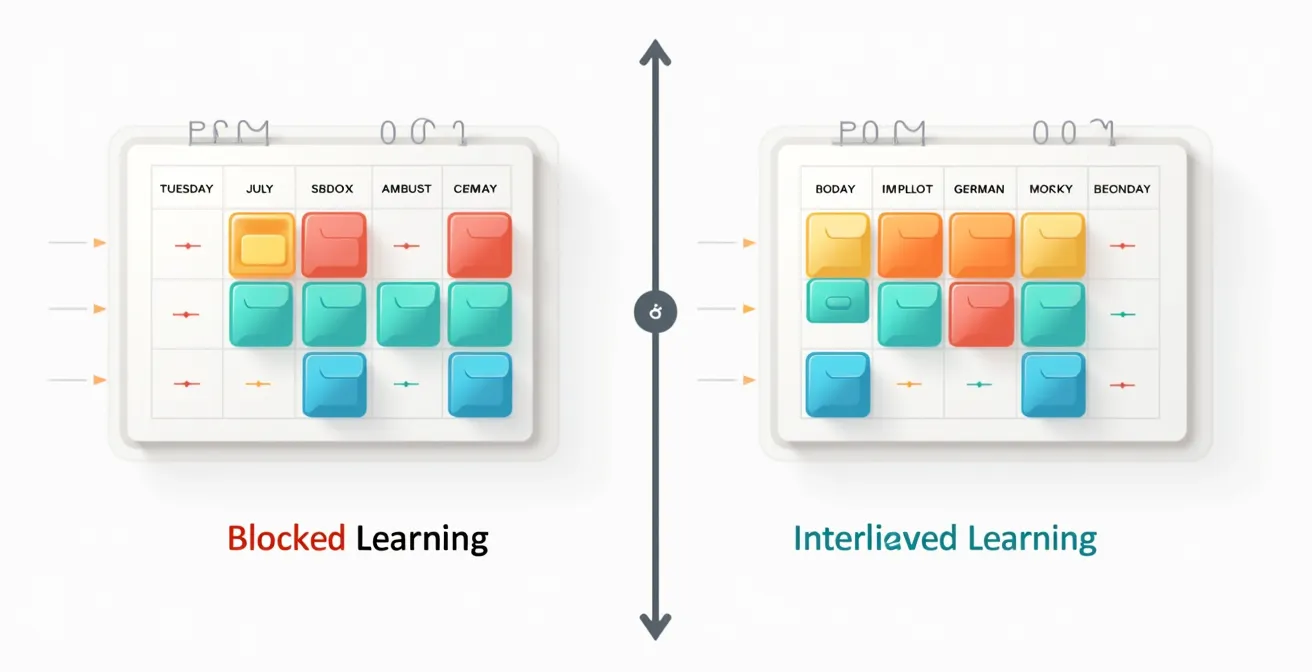

Die traditionelle Herangehensweise beim Lernen ist das „Blocked Practice“ oder geballtes Üben: Man konzentriert sich stundenlang auf ein einziges Thema oder eine einzige Fähigkeit, bis man sie zu beherrschen glaubt, und geht dann zum nächsten Block über. Diese Methode fühlt sich produktiv an, weil sie schnelle, kurzfristige Fortschritte erzeugt. Langfristig ist sie jedoch einer anderen Methode deutlich unterlegen: dem verschachtelten Lernen, auch als „Interleaved Practice“ bekannt. Beim Interleaving wechselt man bewusst zwischen verschiedenen, aber verwandten Themen oder Fähigkeiten innerhalb einer einzigen Lerneinheit.

Stellen Sie sich vor, Sie lernen für eine Mathematikprüfung. Anstatt erst 50 Aufgaben zur Addition zu lösen, dann 50 zur Subtraktion und so weiter (Blocked Practice), würden Sie beim Interleaving die Aufgabentypen mischen. Dieser ständige Wechsel zwingt Ihr Gehirn, nicht nur die Lösungsformel abzurufen, sondern bei jeder Aufgabe neu zu entscheiden, *welche* Strategie überhaupt anzuwenden ist. Dieser Prozess ist anstrengender und führt kurzfristig zu mehr Fehlern, aber genau diese Anstrengung – die „wünschenswerte Schwierigkeit“ – führt zu einem tieferen, flexibleren und länger anhaltenden Verständnis. Sie lernen, die grundlegenden Prinzipien zu unterscheiden, anstatt nur mechanische Abläufe zu wiederholen.

Wie die Illustration zeigt, bricht Interleaving die starren Themenblöcke auf und fördert stattdessen eine dynamische Auseinandersetzung mit dem Stoff. Die Effektivität dieser Methode ist wissenschaftlich gut belegt. In einer wegweisenden Studie erzielten Schüler, die verschachtelt lernten, in der Abschlussprüfung signifikant bessere Ergebnisse. Die Studie von Taylor und Rohrer demonstriert, dass verschachteltes Lernen zu einem Erfolg von 77 % führte, verglichen mit nur 38 % bei der Gruppe, die geballt übte. Der Grund: Interleaving simuliert die realen Bedingungen einer Prüfungssituation, in der man ebenfalls flexibel zwischen verschiedenen Problemtypen wechseln muss.

Wünschenswerte Schwierigkeit: Lernmethoden, die sich kurzfristig anstrengender anfühlen, führen langfristig zu deutlich besseren Ergebnissen.

– Rohrer & Bjork, Desirable Difficulty in Learning Research

Ihr Gehirn im Autopilot: Die neurologische Ursache für kreative Blockaden und wie Sie sie abschalten

Kreative Blockaden und das Gefühl, in Denkschleifen gefangen zu sein, sind keine Zeichen von mangelnder Kreativität. Oft sind sie das Ergebnis eines bestimmten neuronalen Zustands: der übermässigen Aktivität des Default Mode Network (DMN), oder auf Deutsch, des Standardmodus-Netzwerks. Dieses Netzwerk ist eine Ansammlung von Gehirnregionen, die aktiv werden, wenn wir nicht auf eine externe Aufgabe fokussiert sind – beim Tagträumen, Nachdenken über die Vergangenheit oder Planen der Zukunft. Es ist sozusagen der Autopilot unseres Gehirns.

Dieser Autopilot ist äusserst nützlich. Er hilft uns, schnell und effizient durch bekannte Routinen zu navigieren, ohne über jeden Schritt nachdenken zu müssen. Wie der Hirnforscher Deniz Vatansever es ausdrückt: „Das Standardmodus-Netzwerk ist im Grunde wie ein Autopilot, der uns hilft, schnelle Entscheidungen zu treffen, wenn wir die Regeln der Umgebung kennen.“ Das Problem entsteht, wenn dieser Modus aktiv bleibt, obwohl wir kreative, neuartige Lösungen für komplexe Probleme finden müssen. Das DMN greift dann auf bekannte Muster und Erinnerungen zurück und hindert uns daran, über den Tellerrand zu blicken. Die Folge ist eine kreative Blockade.

Der Schlüssel zur Überwindung dieser Blockaden liegt darin, bewusst aus dem Autopiloten auszusteigen und das „Executive Control Network“ (ECN) zu aktivieren. Dieses Netzwerk ist für fokussierte Aufmerksamkeit, Planung und Problemlösung zuständig. Der Wechsel zwischen DMN und ECN ist entscheidend für kreatives Denken. Um das DMN zu „deaktivieren“ und das ECN zu fördern, helfen Tätigkeiten, die unsere volle Aufmerksamkeit erfordern, wie die Konzentration auf den Atem, das Lösen eines kleinen Rätsels oder das bewusste Wahrnehmen der Umgebung. Paradoxerweise können aber auch Aktivitäten, die das DMN gezielt anregen (wie ein Spaziergang in der Natur), zu plötzlichen Einsichten führen, da das Gehirn im Hintergrund unbewusst Verbindungen herstellt. Ein Kreativprofi berichtet: „Als ich verstand, dass mein Gehirn zwischen dem Autopilot-Modus und dem bewussten Denkmodus wechselt, konnte ich gezielt Pausen einbauen und Aktivitäten nutzen, die das Default Mode Network aktivieren, um bessere Lösungen zu finden.“

Ordnung oder Chaos? Welches System für digitale Notizen Ihr Denken wirklich unterstützt

Die Art und Weise, wie wir Notizen organisieren, ist ein Spiegel unserer Denkweise – oder formt sie sogar aktiv. Die meisten digitalen Notiz-Apps basieren auf einer hierarchischen Ordnerstruktur. Wir erstellen Ordner für Projekte, Unterordner für Themen und sortieren jede Notiz an einen festen Platz. Dieses System vermittelt ein Gefühl von Ordnung und Kontrolle, hat aber einen entscheidenden Nachteil: Es isoliert Ideen. Eine Information, die in Ordner A abgelegt ist, wird nur selten mit einer relevanten Idee in Ordner Z in Verbindung gebracht. Das System erstickt die Serendipität – die zufällige Entdeckung wertvoller Verbindungen.

Eine radikal andere und für kreatives Denken weitaus förderlichere Methode ist das Zettelkasten-Prinzip, das vom Soziologen Niklas Luhmann entwickelt wurde. Anstatt Notizen in starre Hierarchien zu pressen, behandelt dieses System jede Notiz als einen autonomen Gedankenbaustein („atomare Notiz“). Der entscheidende Mechanismus ist die aktive Verknüpfung. Jede neue Notiz wird mit bereits existierenden, verwandten Notizen durch bi-direktionale Links verbunden. So entsteht mit der Zeit kein starres Archiv, sondern ein lebendiges, dynamisches Wissensnetz, das neue, unerwartete Verbindungen und Ideen generiert. Wie es das Konzept beschreibt: „Der Zettelkasten ist kein statisches Archiv, sondern ein lebendes Wissensnetz, das die Innovationskraft erhöht.“

Ein Wissensforscher, der den Wechsel vollzog, beschreibt die Transformation so: „Als ich vom traditionellen hierarchischen Notizsystem zu einem verknüpften Zettelkasten wechselte, entstanden plötzlich völlig neue Verbindungen zwischen Konzepten, die ich vorher nicht sah. Es wurde zu einer echten Ideenmaschine.“ Die Stärke des Systems liegt darin, dass es die assoziative Arbeitsweise unseres Gehirns nachahmt. Es fördert das Denken in Zusammenhängen statt in isolierten Kategorien.

Ihr Aktionsplan: Die 4 Schritte zu einem effektiven digitalen Zettelkasten

- Reibungsloses Sammeln: Richten Sie eine zentrale Inbox ein, in der Sie Ideen schnell und ohne Organisation erfassen können. Der Fokus liegt auf dem Festhalten des Gedankens, nicht auf der Sortierung.

- Atomare Notizen erstellen: Verarbeiten Sie die Ideen aus der Inbox zu „atomaren“ Notizen. Das bedeutet: eine einzige Idee pro Notiz, kurz und in eigenen Worten prägnant formuliert.

- Aktiv verknüpfen: Nutzen Sie die Funktion für bi-direktionale Links in Ihrer Software (z.B. Obsidian, Roam Research, Logseq), um jede neue Notiz mit relevanten alten Notizen zu verbinden. Fragen Sie sich: „Woran erinnert mich das?“

- Bewusst wiederverarbeiten: Nehmen Sie sich regelmässig Zeit, durch Ihr Netz zu navigieren. Lesen Sie alte Notizen, erstellen Sie neue Verbindungen und fassen Sie Cluster von Notizen zu übergeordneten Gedanken zusammen.

Das Wichtigste in Kürze

- Traditionelle Lernmethoden wie passives Lesen und Markieren sind ineffizient, weil sie nur eine Illusion von Wissen erzeugen, ohne es tief im Gedächtnis zu verankern.

- Wissenschaftlich fundierte Techniken wie Spaced Repetition (gestaffelte Wiederholung) und Interleaving (verschachteltes Lernen) nutzen die Funktionsweise des Gehirns, um Wissen dauerhaft und flexibel abrufbar zu machen.

- Die Überwindung von Denkfallen und kognitiven Verzerrungen, wie dem Bestätigungsfehler, ist ebenso wichtig wie die Lerntechnik selbst, um zu echten, neuen Erkenntnissen zu gelangen.

Denkfallen entkommen: Wie ein einfacher Perspektivwechsel Ihre besten Ideen freisetzt

Selbst mit den besten Lerntechniken und einem perfekt organisierten Wissenssystem können wir in unseren eigenen Denkmustern gefangen bleiben. Der grösste Feind des objektiven Lernens und der Kreativität ist eine kognitive Verzerrung, die uns alle betrifft: der Bestätigungsfehler (Confirmation Bias). Dieses Phänomen beschreibt unsere tief verwurzelte Tendenz, Informationen so zu suchen, zu interpretieren und zu erinnern, dass sie unsere bereits bestehenden Überzeugungen und Hypothesen bestätigen. Wir nehmen selektiv wahr, was in unser Weltbild passt, und ignorieren oder entwerten unbewusst alles, was ihm widerspricht.

Diese Denk-Abkürzung ist evolutionär bedingt und hilft uns, in einer komplexen Welt schnell Entscheidungen zu treffen. Im Kontext des Lernens und der Problemlösung ist sie jedoch fatal. Der Bestätigungsfehler hindert uns daran, alternative Perspektiven zu sehen, er macht uns blind für unsere eigenen Fehler und zementiert falsche Annahmen. Neueste Forschung zeigt, dass viele Denkfehler, die unter verschiedenen Namen bekannt sind, letztlich auf diesen einen Kernmechanismus zurückzuführen sind. Der Psychologe Peter Wason, der die Forschung zu diesem Thema begründete, beschrieb, dass der Mensch Informationen so verarbeitet, dass sie die eigenen Überzeugungen stützen.

Die wirksamste Waffe gegen den Bestätigungsfehler ist der bewusste Perspektivwechsel. Anstatt nach Bestätigung für Ihre erste Idee zu suchen, zwingen Sie sich aktiv, nach Gegenbeweisen zu suchen. Stellen Sie sich die Frage: „Was, wenn ich komplett falsch liege? Wie würde jemand, der das Gegenteil glaubt, argumentieren?“ Ein Projektmanager beschreibt den Effekt so: „Als ich anfing, bewusst die Perspektive meines Kollegen einzunehmen statt auf meiner Meinung zu beharren, entdeckte ich völlig neue Lösungsansätze. Der Perspektivwechsel durchbrach automatisch meine Denkmuster.“ Diese Technik, oft als „Steel-manning“ (das Stärken des Gegenarguments) bezeichnet, ist ein intellektuelles Training, das die Qualität Ihres Denkens dramatisch verbessert. Es geht nicht darum, die eigene Position aufzugeben, sondern sie dem stärkstmöglichen Stresstest auszusetzen, um zu einer robusteren und wahreren Erkenntnis zu gelangen.

Indem Sie diese gehirngerechten Strategien anwenden und sich der eigenen kognitiven Fallstricke bewusst werden, verwandeln Sie den oft mühsamen Prozess des Lernens in eine effiziente, nachhaltige und letztlich befriedigendere Tätigkeit. Beginnen Sie noch heute damit, eine dieser Techniken in Ihre Routine zu integrieren, um die Leistungsfähigkeit Ihres Gehirns voll auszuschöpfen.