Entgegen der Annahme, dass maximale Kraft nur durch schwere bilaterale Übungen entsteht, liegt der Schlüssel zu wahrer Athletik in der einbeinigen Stabilität, die der Ausfallschritt wie keine andere Übung entwickelt.

- Der Ausfallschritt ist weniger eine reine Kraftübung als vielmehr ein Diagnosetool, das neuromuskuläre Schwächen und Dysbalancen zwischen den Körperhälften aufdeckt.

- Stabilität wird nicht durch Anspannen, sondern durch einen externen Fokus (z. B. den Boden wegschieben) erreicht, was die motorische Kontrolle signifikant verbessert.

Empfehlung: Integrieren Sie Ausfallschritte nicht als Nebenübung, sondern als fundamentales Korrekturmuster in Ihr Training, um Ihr volles Leistungspotenzial freizusetzen.

Viele Athleten und Fitness-Enthusiasten jagen neuen Rekorden bei Kniebeugen und Kreuzheben nach. Sie bauen beeindruckende Kraft auf, doch stossen oft an ein unsichtbares Plateau. Trotz steigender Gewichte mangelt es an Stabilität bei schnellen Richtungswechseln, die Leistung stagniert, oder es schleichen sich hartnäckige, einseitige Beschwerden ein. Das Problem liegt oft in der ausschliesslichen Konzentration auf bilaterales Training, bei dem beide Beine gleichzeitig arbeiten. Diese Übungen erlauben es dem Körper, seine Schwächen zu kaschieren, indem die stärkere Seite die schwächere kompensiert. So entstehen über die Zeit muskuläre Dysbalancen, die nicht nur die Leistung limitieren, sondern auch das Verletzungsrisiko erhöhen.

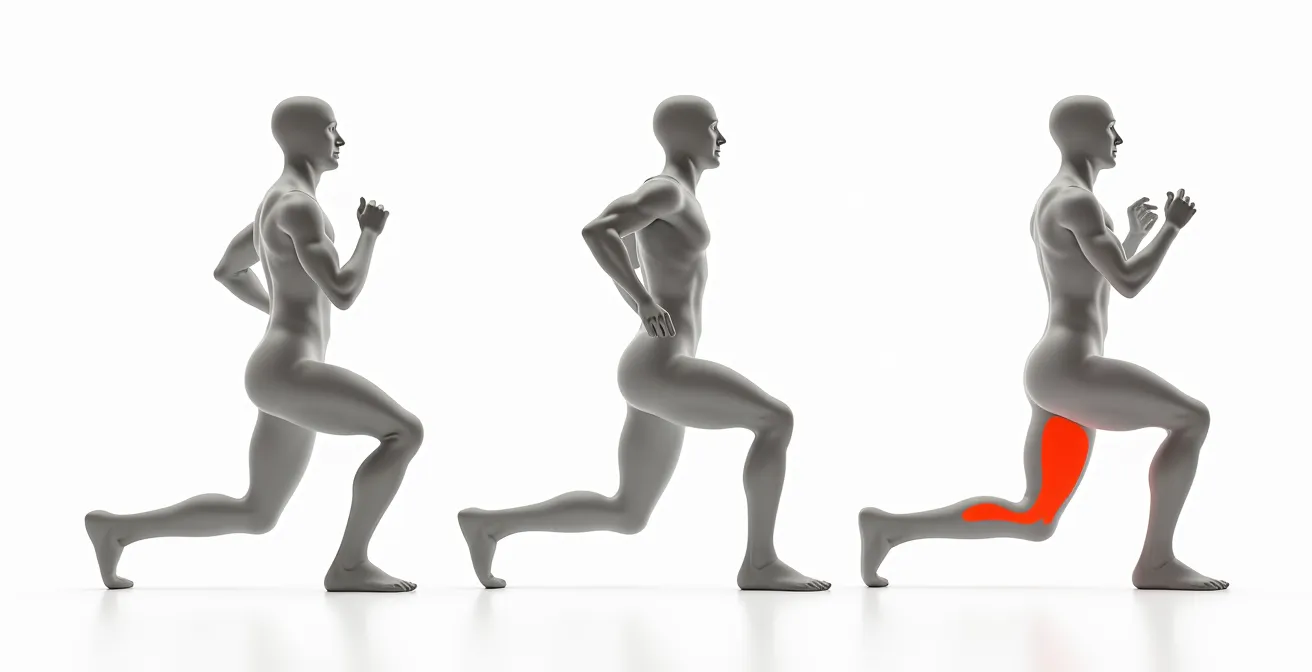

Die gängige Lösung scheint oft „mehr vom Gleichen“ zu sein: mehr Kniebeugen, mehr Gewicht. Doch was, wenn der wahre Schlüssel zur Leistungssteigerung nicht in der Maximalkraft liegt, sondern in der Fähigkeit, diese Kraft auf einem Bein zu kontrollieren? Hier kommt der Ausfallschritt ins Spiel. Doch betrachten wir ihn nicht als eine simple Beinübung. Die wahre Stärke des Ausfallschritts liegt in seiner Funktion als Korrekturmuster und Diagnosetool. Er zwingt den Körper, jede Seite isoliert zu stabilisieren und legt schonungslos offen, wo die neuromuskuläre Ansteuerung in der kinetischen Kette – von der Fusssohle bis zum Rumpf – Lücken aufweist. Das Wackeln ist kein Zeichen von Schwäche, sondern wertvolles Feedback.

Dieser Artikel wird den Ausfallschritt aus der Perspektive eines Athletiktrainers neu beleuchten. Wir werden die biomechanischen Mythen entlarven, die Sie bisher gebremst haben, und die entscheidenden Technik-Details aufdecken, die aus einem wackeligen Schritt eine Demonstration von Stabilität und Kraft machen. Sie werden lernen, wie Sie den Ausfallschritt nutzen, um nicht nur Ihre Beine, sondern Ihr gesamtes System für höhere Performance und Verletzungsresistenz zu programmieren.

Für alle, die es visuell bevorzugen, zeigt das folgende Video, wie entscheidend die Mobilität des Sprunggelenks – ein oft übersehener Faktor für einen stabilen Ausfallschritt und eine tiefe Hocke – gezielt verbessert werden kann.

Um die Komplexität und das Potenzial dieser fundamentalen Übung vollständig zu erfassen, haben wir die wichtigsten Aspekte in klare, aufeinander aufbauende Abschnitte gegliedert. Der folgende Überblick führt Sie durch die entscheidenden Schritte zur Meisterung des Ausfallschritts.

Inhaltsverzeichnis: Der Weg zu perfekter unilateraler Stärke und Balance

- Wackeln Sie beim Ausfallschritt? Der eine Fokuspunkt, der Ihnen sofort Stabilität verleiht

- Vorwärts, rückwärts oder seitlich? Welcher Ausfallschritt die richtigen Muskeln für Ihr Ziel trainiert

- Die Knie-über-Zeh-Lüge: Warum diese veraltete Regel Ihre Entwicklung bremst und sogar schaden kann

- Die geheime Kraftquelle im Ausfallschritt liegt im hinteren Bein

- Mehr Gewicht oder mehr Instabilität? Wie Sie Ausfallschritte intelligent steigern, ohne die Form zu opfern

- Nicht jede Kniebeuge ist gleich: Welche Variante am besten zu Ihrem Körperbau und Ihren Zielen passt

- Laufen lernen in der Horizontalen: Wie der Mountain Climber Ihre Lauftechnik verbessert

- Die Königsübung Kniebeuge: Mehr als nur Bein-Training – Ihr Fundament für einen starken Körper

Wackeln Sie beim Ausfallschritt? Der eine Fokuspunkt, der Ihnen sofort Stabilität verleiht

Das häufigste Problem beim Ausfallschritt ist die Instabilität. Der instinktive Versuch, das Wackeln zu kontrollieren, besteht darin, sich auf die anspannenden Muskeln zu konzentrieren – „den Rumpf festmachen“, „den Oberschenkel anspannen“. Dieser interne Fokus überlastet jedoch das Gehirn mit Informationen und führt oft zu einer noch verkrampfteren, ineffizienteren Bewegung. Die Lösung ist ein Paradigmenwechsel in der mentalen Ansteuerung: der externe Fokus. Anstatt an den Muskel zu denken, konzentrieren Sie sich auf den Effekt, den Ihre Bewegung auf die Umwelt hat.

Stellen Sie sich vor, Ihre Füsse sind ein Stativ mit drei festen Punkten: dem Grosszehenballen, dem Kleinzehenballen und der Ferse. Ihr Ziel ist es nicht, das Gleichgewicht zu halten, sondern diese drei Punkte aktiv in den Boden zu „schrauben“ und den Boden von sich wegzudrücken. Diese simple Anweisung verlagert den Fokus von Ihrem Körper weg und hin zu einer externen Aufgabe. Das Gehirn organisiert die notwendige Muskelaktivierung dann automatisch und weitaus effizienter. Forschungen im Bereich des motorischen Lernens bestätigen, dass ein externer Fokus fast immer zu besseren Leistungsergebnissen führt. Die Bewegung wird flüssiger, und die Stabilität nimmt sofort zu.

Der externe Fokus führt zu wesentlich besseren Ergebnissen als ein interner Fokus, da Instruktionen, die die Aufmerksamkeit auf den geplanten Effekt der Bewegung auf die Umwelt richten, zu einer höheren motorischen Aktivität führen.

– Gabriele Wulf und Forschungsgruppe, Motorisches Lernen: Externe vs. interne Aufmerksamkeitsfokus

Dieser neurologische Trick ist der schnellste Weg, um den Ausfallschritt von einer wackeligen Angelegenheit in eine stabile, kraftvolle Bewegung zu verwandeln. Denken Sie nicht an „Balance“, denken Sie daran, den Planeten unter Ihnen zu bewegen. Die Stabilität ist dann ein Nebeneffekt, kein angestrengtes Ziel.

Vorwärts, rückwärts oder seitlich? Welcher Ausfallschritt die richtigen Muskeln für Ihr Ziel trainiert

Der Begriff „Ausfallschritt“ ist eine Verallgemeinerung. In Wirklichkeit gibt es ein ganzes Spektrum an Variationen, die jeweils unterschiedliche Muskeln und Bewegungsmuster betonen. Die Wahl der richtigen Variante ist entscheidend, um gezielt an Ihren Schwächen zu arbeiten oder spezifische sportliche Ziele zu erreichen. Die drei Hauptrichtungen – vorwärts, rückwärts und seitlich – bilden die Grundlage für Ihr unilaterales Training.

Der Ausfallschritt nach vorn ist die dynamischste Variante. Er erfordert eine starke exzentrische Kontrolle, um die Vorwärtsbewegung abzubremsen, und trainiert primär den Quadrizeps des vorderen Beins. Er simuliert Beschleunigungs- und Abbremsbewegungen, die in vielen Sportarten vorkommen. Der Ausfallschritt nach hinten (Reverse Lunge) ist kontrollierter und oft kniefreundlicher. Da der Körperschwerpunkt stabiler bleibt, liegt der Fokus hier stärker auf der Hüftstreckung und damit auf dem Gluteus Maximus des vorderen Beins. Der seitliche Ausfallschritt (Lateral Lunge) verlagert die Belastung in die Frontalebene und zielt stark auf die Adduktoren (Innenseite) und Abduktoren (Aussenseite) der Oberschenkel sowie den Gluteus medius ab – Muskeln, die für die seitliche Stabilität und die Prävention von Knieverletzungen entscheidend sind.

Über die reine Richtung hinaus können Sie die Muskelaktivierung durch die Schrittlänge feinjustieren. Eine grössere Schrittlänge beim Ausfallschritt nach hinten erhöht die Dehnung in der Hüfte und steigert die Aktivierung des Gesässmuskels, während ein kürzerer Schritt den Quadrizeps stärker beansprucht. Spezialvarianten wie der „Curtsy Lunge“ (diagonal nach hinten) trainieren nicht nur einzelne Muskeln, sondern aktivieren ganze myofasziale Linien für eine verbesserte Kraftübertragung im gesamten Körper.

Die Knie-über-Zeh-Lüge: Warum diese veraltete Regel Ihre Entwicklung bremst und sogar schaden kann

Eine der hartnäckigsten und schädlichsten Regeln im Krafttraining lautet: „Das Knie darf beim Ausfallschritt oder bei der Kniebeuge niemals über die Zehenspitzen hinausragen.“ Diese veraltete Vorstellung führt oft zu einer unnatürlichen, rückwärts gelehnten Bewegung, die den unteren Rücken übermässig belastet und die volle Entwicklung der Oberschenkelmuskulatur verhindert. Viel wichtiger als diese starre Regel ist die Frage: Warum schiebt sich das Knie überhaupt so weit nach vorne?

Die wahre Ursache ist oft nicht eine schlechte Technik, sondern eine eingeschränkte Beweglichkeit im Sprunggelenk (Dorsalflexion). Wenn das Sprunggelenk nicht ausreichend gebeugt werden kann, muss der Körper kompensieren. Das Knie wird nach vorne gezwungen, die Ferse hebt sich vom Boden ab, und der gesamte Bewegungsablauf wird instabil und potenziell schädlich. Die Knie-über-Zeh-Position an sich ist in alltäglichen Bewegungen wie dem Treppensteigen völlig normal und notwendig. Sie zu trainieren ist entscheidend für funktionelle Kraft.

Anstatt also zwanghaft zu versuchen, das Knie zurückzuhalten, sollte der Fokus auf der Ursache liegen: der Verbesserung der Sprunggelenksmobilität. Gezielte Dehnübungen für die Wadenmuskulatur, Faszientechniken und Mobilisationsübungen können die Beweglichkeit schnell verbessern. Eine biomechanische Analyse bestätigt, dass ein steifer Knöchel oft der wahre Grund für Knieschmerzen ist, nicht die Knieposition selbst. Wenn Sie Ihre Sprunggelenke mobilisieren, werden Sie feststellen, dass Sie tiefer und stabiler in den Ausfallschritt kommen, mit einer viel natürlicheren und sichereren Knieposition.

Die geheime Kraftquelle im Ausfallschritt liegt im hinteren Bein

Die meiste Aufmerksamkeit beim Ausfallschritt gilt dem vorderen Bein. Es leistet die offensichtliche Arbeit, beugt und streckt sich. Doch die wahre, oft ungenutzte Kraftquelle für Stabilität und Explosivität liegt im hinteren Bein. Ein passives, gebeugtes hinteres Bein macht den Ausfallschritt zu einer reinen Quadrizeps-Übung. Ein aktives, gestrecktes hinteres Bein transformiert ihn in eine Ganzkörperübung, die die gesamte hintere kinetische Kette aktiviert.

Der Schlüssel liegt in der Hüftstreckung des hinteren Beins. Indem Sie den Gesässmuskel des hinteren Beins aktiv anspannen und versuchen, die Hüfte nach vorne zu schieben, erzeugen Sie eine enorme Spannung, die sich über den Rumpf bis in den Oberkörper fortsetzt. Dieser Mechanismus, bekannt als reziproke Hemmung, bewirkt, dass die Anspannung des Hüftstreckers (Gluteus) auf der einen Seite die Aktivierung des Hüftbeugers auf der anderen Seite erleichtert. Das Ergebnis ist eine stabilere Beckenposition und eine viel kraftvollere Bewegung. Studien zeigen, dass beschleunigungsspezifische Übungen eine um 96% höhere Aktivität des Gluteus Maximus im Vergleich zu traditionellen Split Squats aufweisen können, was die Bedeutung der Hüftstreckung unterstreicht.

Fallbeispiel: Integration von Hüftstreckung und Rumpfstabilität

Die Hip Thrust Bewegung ist ein perfektes Beispiel, um dieses Prinzip zu verstehen. Bei dieser Übung wird die maximale Kontraktion des Gluteus durch eine vollständige Hüftstreckung in einer verkürzten Muskelposition erreicht. Diese maximale Anspannung stabilisiert gleichzeitig den Core und das Becken. Überträgt man dieses Gefühl der aktiven Hüftstreckung auf das hintere Bein im Ausfallschritt, wird eine ähnliche Stabilisierung der gesamten Körpermitte erreicht. Das hintere Bein wird so vom passiven „Stützrad“ zum aktiven „Motor“ für die gesamte Bewegung.

Konzentrieren Sie sich bei der nächsten Wiederholung darauf, mit dem hinteren Fuss den Boden nach hinten wegzuschieben und gleichzeitig den Gesässmuskel anzuspannen. Sie werden eine völlig neue Dimension der Stabilität und Kraft im Ausfallschritt entdecken.

Mehr Gewicht oder mehr Instabilität? Wie Sie Ausfallschritte intelligent steigern, ohne die Form zu opfern

Sobald der grundlegende Ausfallschritt gemeistert ist, stellt sich die Frage der Progression. Der typische Reflex ist, einfach mehr Gewicht in Form von Hanteln oder Langhanteln hinzuzufügen. Dies kann jedoch schnell zu einer Verschlechterung der Form führen, wenn die zugrunde liegende neuromuskuläre Kontrolle noch nicht ausreichend entwickelt ist. Ein intelligenterer Ansatz zur Steigerung folgt dem Prinzip: Neuronale Anpassung vor muskulärer Last. Bevor Sie das Gewicht erhöhen, fordern Sie Ihr Nervensystem heraus.

Eine effektive Methode ist die Einführung von kontrollierter Instabilität. Führen Sie Ausfallschritte auf einem Balance Pad oder einer anderen instabilen Oberfläche durch. Dies zwingt die kleinen stabilisierenden Muskeln rund um Ihre Gelenke zu härterer Arbeit und verbessert die Propriozeption – die Wahrnehmung Ihres Körpers im Raum. Eine weitere, äusserst wirksame Methode ist die Manipulation des Tempos. Eine verlangsamte exzentrische (absenkende) Phase von 3-4 Sekunden erhöht die „Time under Tension“ und den Trainingsreiz erheblich, ohne zusätzliches Gewicht zu benötigen. Kombinieren Sie dies mit einer explosiven konzentrischen (aufsteigenden) Phase, um Kraft und Schnellkraft zu schulen.

Erst wenn die Bewegung unter diesen erschwerten Bedingungen – Instabilität, Tempo-Variation, zusätzliche Komplexität durch Oberkörperrotationen – absolut sauber und stabil ist, sollte die Last schrittweise erhöht werden. Dieser Ansatz stellt sicher, dass Sie tatsächliche, funktionelle Kraft aufbauen und nicht nur lernen, unter hohem Gewicht zu kompensieren.

Ihr Fahrplan zur intelligenten Progression beim Ausfallschritt

- Technik perfektionieren: Führen Sie die Übung zunächst ohne Gewicht aus und konzentrieren Sie sich voll auf den externen Fokus und die saubere Form.

- Gleichgewicht fordern: Integrieren Sie instabile Unterlagen oder führen Sie die Übung mit geschlossenen Augen aus, um die Propriozeption zu schulen.

- Tempo variieren: Verlangsamen Sie die absenkende Bewegung (3-4 Sek.), halten Sie kurz inne und führen Sie die aufsteigende Bewegung explosiv aus.

- Komplexität erhöhen: Fügen Sie Oberkörperrotationen mit einem leichten Gewicht oder einem Ball hinzu, um die Rumpf- und Rotationsstabilität zu trainieren.

- Last progressiv steigern: Erhöhen Sie das Gewicht nur, wenn alle vorherigen Schritte unter Beibehaltung einer perfekten Technik gemeistert wurden.

Nicht jede Kniebeuge ist gleich: Welche Variante am besten zu Ihrem Körperbau und Ihren Zielen passt

Ähnlich wie der Ausfallschritt ist auch die Kniebeuge keine Einheitsübung. Athleten, die ihre unilaterale Stabilität verbessert haben, können oft auch ihre bilaterale Leistung bei der Kniebeuge steigern. Doch um das volle Potenzial auszuschöpfen, muss die Kniebeugen-Variante zum individuellen Körperbau passen. Ihre persönlichen Hebelverhältnisse – insbesondere das Längenverhältnis von Oberschenkelknochen zu Rumpf – bestimmen massgeblich, welche Variante für Sie am sichersten und effektivsten ist.

Personen mit langen Oberschenkeln und einem kurzen Rumpf müssen sich bei einer klassischen High-Bar-Kniebeuge (Langhantel auf dem Nacken) sehr weit nach vorne lehnen, um den Schwerpunkt über der Fussmitte zu halten. Dies kann den unteren Rücken stark belasten. Für sie ist oft eine Low-Bar-Kniebeuge (Hantel liegt tiefer auf den Schulterblättern) oder eine Front-Kniebeuge vorteilhafter. Die Low-Bar-Position verlagert den Schwerpunkt und aktiviert die Hüftstrecker stärker, während die Front-Kniebeuge eine aufrechtere Haltung erzwingt und den Quadrizeps betont.

Die Kniebeuge dient auch als exzellentes Diagnose-Werkzeug. Die Unfähigkeit, eine tiefe Hocke zu erreichen, ist selten ein reines Kraftproblem. Meistens deckt sie spezifische Mobilitätsdefizite auf. Wenn die Fersen vom Boden abheben, deutet dies auf eine eingeschränkte Sprunggelenksbeweglichkeit hin. Ein stark nach vorne fallender Oberkörper kann auf eine unzureichende Brustwirbelsäulenmobilität oder schwache Rumpfmuskulatur hinweisen. Wie Experten betonen, bestimmen Ihre individuellen Hebelverhältnisse fundamental, welche Kniebeugen-Variante für Sie geeignet ist. Indem Sie die richtige Variante wählen und an Ihren spezifischen Einschränkungen arbeiten, machen Sie die Kniebeuge zu einem sicheren und effektiven Werkzeug in Ihrem Arsenal.

Laufen lernen in der Horizontalen: Wie der Mountain Climber Ihre Lauftechnik verbessert

Die Prinzipien der Rumpfstabilität und der kontrollierten Hüftbewegung, die beim Ausfallschritt trainiert werden, sind direkt auf dynamischere Bewegungen wie das Laufen übertragbar. Eine hervorragende Übung, um diese Verbindung zu stärken, ist der Mountain Climber. Auf den ersten Blick eine reine Cardio-Übung, ist er bei korrekter Ausführung ein hochwirksames Training für eine effiziente Laufmechanik.

Der entscheidende Punkt ist die Rumpfkontrolle. Das Ziel des Mountain Climbers ist es nicht, die Knie so schnell wie möglich zur Brust zu ziehen, während das Becken hin und her wackelt. Das Ziel ist es, eine absolut stabile, neutrale Wirbelsäulen- und Beckenposition beizubehalten, während die Beine sich dynamisch bewegen. Dies trainiert den Rumpf genau in der Funktion, die er beim Laufen hat: die Stabilisierung gegen die Rotationskräfte, die durch die Bein- und Armbewegung entstehen. Jeder Schritt beim Laufen ist im Grunde ein kleiner Sprung von einem Bein auf das andere. Ohne einen stabilen Rumpf würde das Becken bei jedem Schritt absinken, was zu einem enormen Energieverlust und einem erhöhten Verletzungsrisiko führt.

Der Mountain Climber lehrt den Körper, die Hüftbeugung (Knie zur Brust ziehen) von der Rumpfbewegung zu entkoppeln. Ein Lauftechnik-Spezialist würde sagen, der Mountain Climber trainiert die Fähigkeit des Rumpfes, bei der Hüftbeugung stabil zu bleiben und eine unnötige Rotation des Beckens zu verhindern – ein Schlüsselelement für eine effiziente Laufbewegung. Führen Sie die Übung langsam und kontrolliert aus, mit dem Fokus darauf, den Bauchnabel zur Wirbelsäule zu ziehen und das Becken so ruhig wie möglich zu halten.

Das Wichtigste in Kürze

- Echte Stabilität kommt von einem externen Fokus (den Boden wegschieben), nicht von interner Anspannung.

- Die Wahl der Ausfallschritt-Richtung (vorwärts, rückwärts, seitlich) bestimmt gezielt, welche Muskelketten trainiert werden.

- Die geheime Kraftquelle ist das hintere Bein: Eine aktive Hüftstreckung stabilisiert den gesamten Körper.

Die Königsübung Kniebeuge: Mehr als nur Bein-Training – Ihr Fundament für einen starken Körper

Nachdem wir die entscheidende Rolle des unilateralen Trainings für die Korrektur von Dysbalancen und den Aufbau von Stabilität beleuchtet haben, kehren wir zur Königsübung zurück: der Kniebeuge. Mit der neu gewonnenen einbeinigen Kontrolle und Stabilität wird die Kniebeuge zu einer noch mächtigeren Übung. Die Fähigkeit, beide Körperhälften nun synchron und stabil zu aktivieren, ermöglicht es, schwere Lasten sicherer und effizienter zu bewegen. Die Kniebeuge ist weit mehr als ein Beintraining; sie ist ein Test und ein Entwickler für die Stärke des gesamten Körpers.

Schwere Kniebeugen fordern nicht nur die Muskulatur, sondern auch das zentrale Nervensystem und lösen eine starke hormonelle Reaktion aus. Forschungen der University of North Texas haben gezeigt, dass schwere Kniebeugen zu einer signifikant höheren Ausschüttung anaboler Hormone wie Testosteron und Wachstumshormon führen als beispielsweise die Beinpresse. Diese systemische Reaktion fördert das Muskelwachstum im gesamten Körper. Darüber hinaus ist die axiale Belastung der Kniebeuge ein entscheidender Reiz für die Knochengesundheit. Regelmässiges schweres Krafttraining ist eine der effektivsten Methoden zur Prävention von Osteoporose, da es die Knochendichte nachweislich erhöht.

Nicht zuletzt ist die Kniebeuge auch ein mentales Training. Sich unter eine schwere Hantel zu stellen und eine technisch anspruchsvolle Bewegung unter Druck auszuführen, baut mentale Stärke und Resilienz auf. Das Überwinden dieser Herausforderung im Training überträgt sich auf andere Lebensbereiche. Der Ausfallschritt legt das Fundament der Stabilität, doch die Kniebeuge ist der ultimative Ausdruck von integrierter Ganzkörperkraft.

Beginnen Sie noch heute damit, diese Prinzipien des unilateralen Trainings in Ihre Routine zu integrieren, um Ihre Dysbalancen auszugleichen und ein neues Level an athletischer Leistung zu erreichen.